Sous la surface

Plongeons sous la surface du bois de la Hacquinière pour en découvrir le sol. Ici, l’argile fertile nourrit les racines des châtaigniers, des chênes, des noisetiers et de multiples plantes qui tapissent le sol. La meulière raconte l’époque où l’on taillait des pierres pour construire, et les mystérieux trous d’eau questionnent le promeneur sur leur présence.

Les trous d’eau

Dans les parcelles, le long des chemins,on peut observer sporadiquement de curieux trous circulaires, petits ou larges, profonds ou affleurants, secs ou remplis d’eau et fluctuant selon les aléas météorologiques.

Les trous évoquent parfois par leur profondeur de lointains bombardements, mais il n’en est rien. Ils résulteraient de l’extraction de meulières pour l’usage local. Certaines de ces excavations sèches, surtout quand elles sont groupées font le bonheur des jeunes vététistes, donnant des noms de lieux comme « les bosses ». C’est également dans ces trous que sont jetés les déchets de coupes tels les troncs ou les branches lors de l’entretien de la forêt.

La terre argileuse de la Hacquinière est propice à la formation de marres ou de trous d’eau. L’histoire locale atteste également de la présence de sources au XVIIe siècle, et le nom « Hacquinière » (dérivé d’ »Aquinière ») suggèrerait un lien avec l’eau.

Ces trous ou marres lorsqu’ils sont remplis d’eau abritent une grande biodiversité. Oiseaux, insectes, chauves-souris, chevreuils et sangliers, couples de canards et migrateurs, tel le héron solitaire viennent s’y désaltérer ou s’y attarder.

Les trous d’eau

Dans les parcelles, le long des chemins,on peut observer sporadiquement de curieux trous circulaires, petits ou larges, profonds ou affleurants, secs ou remplis d’eau et fluctuant selon les aléas météorologiques.

Les trous évoquent parfois par leur profondeur de lointains bombardements, mais il n’en est rien. Ils résulteraient de l’extraction de meulières pour l’usage local. Certaines de ces excavations sèches, surtout quand elles sont groupées font le bonheur des jeunes vététistes, donnant des noms de lieux comme « les bosses ». C’est également dans ces trous que sont jetés les déchets de coupes tels les troncs ou les branches lors de l’entretien de la forêt.

La terre argileuse de la Hacquinière est propice à la formation de marres ou de trous d’eau. L’histoire locale atteste également de la présence de sources au XVIIe siècle, et le nom « Hacquinière » (dérivé d’ »Aquinière ») suggèrerait un lien avec l’eau.

Ces trous ou marres lorsqu’ils sont remplis d’eau abritent une grande biodiversité. Oiseaux, insectes, chauves-souris, chevreuils et sangliers, couples de canards et migrateurs, tel le héron solitaire viennent s’y désaltérer ou s’y attarder.

Les trous d’eau

Dans les parcelles, le long des chemins,on peut observer sporadiquement de curieux trous circulaires, petits ou larges, profonds ou affleurants, secs ou remplis d’eau et fluctuant selon les aléas météorologiques.

Les trous évoquent parfois par leur profondeur de lointains bombardements, mais il n’en est rien. Ils résulteraient de l’extraction de meulières pour l’usage local. Certaines de ces excavations sèches, surtout quand elles sont groupées font le bonheur des jeunes vététistes, donnant des noms de lieux comme « les bosses ». C’est également dans ces trous que sont jetés les déchets de coupes tels les troncs ou les branches lors de l’entretien de la forêt.

La terre argileuse de la Hacquinière est propice à la formation de marres ou de trous d’eau. L’histoire locale atteste également de la présence de sources au XVIIe siècle, et le nom « Hacquinière » (dérivé d’ »Aquinière ») suggèrerait un lien avec l’eau.

Ces trous ou marres lorsqu’ils sont remplis d’eau abritent une grande biodiversité. Oiseaux, insectes, chauves-souris, chevreuils et sangliers, couples de canards et migrateurs, tel le héron solitaire viennent s’y désaltérer ou s’y attarder.

La meulière

Roche siliceuse brun-jaune, la pierre meulière est emblématique des constructions d’Ile-de-France.

Dans le bois de la Hacquinière, une multitude de trous secs ou en eau témoigne de son extraction. En observant attentivement le sol, on aperçoit des pierres disséminées parmi les feuilles.

Une pierre locale

Le bassin parisien est connu pour ses dépôts sédimentaires riches en meulière. La pierre se retrouve principalement dans les départements de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise mais aussi dans les régions du Gâtinais et de la Beauce où elle affleure la surface.

Géologie de la meulière

La meulière est une roche siliceuse sédimentaire, formée il y a environ 15 à 20 millions d’années (Miocène). Elle résulte de la cimentation de sables siliceux par des eaux chargées de silice, souvent dans des environnements lacustres ou fluviaux. Dans le Bassin Parisien, elle est associée aux dépôts de l’époque tertiaire, surmontant parfois des couches d’argile ou de calcaire.

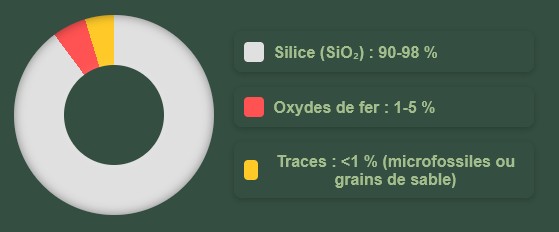

Cette pierre est composée principalement de silice (SiO₂), avec des grains de quartz et parfois des inclusions de fossiles (coquilles, diatomées). La meulière et le grès local sont plus dures que le calcaire grâce à leur teneur en silice (dureté 6-7 sur l’échelle de Mohs).

Les couches du sol parisien

Sable/Limon

1 à 5 m

Meulière

0,2 à 2 m

Argile

5 à 20 m

L’usage de la Meulière

Comme son nom l’indique, la meulière a été utilisée pour fabriquer des meules de moulin pour moudre le grain, grâce à sa dureté et sa texture abrasive. Dans la vallée de Chevreuse, des carrières de meulière ont fourni des meules dès le Moyen Âge.

À partir du XVIIe siècle, la meulière est devenue un matériau de construction populaire en Île-de-France. On la trouve dans les murs des maisons traditionnelles, les églises (ex. : localement dans les églises de Gif-sur-Yvette, et de Bures-sur-Yvette, etc…), et les bâtiments agricoles, souvent combinée avec du calcaire.

La couleur brun-jaune-ocre et la texture alvéolaire de la meulière a donné aux constructions régionales une palette contrastante caractéristique. La meulière est particulièrement notable dans villas de la fin du XIXe et du début du XXe où elle est mise en valeur par les encadrements de fenêtres, les chaînages d’angle ou les soubassements en calcaire.

L’essor du béton, l’épuisement des carrières, le cout de l’extraction et le changement esthétique ont participé au déclin des constructions en meulière après les années 1930. La meulière a fini par se marginaliser dans les années 1950-1960.

Aujourd’hui, la meulière est utilisée pour la restauration de bâtiments historiques ou comme pierre décorative dans les jardins (ex. : bordures, murets).

Palette de meulières

La meulière a une couleur brun-jaune à gris-brun, parfois avec des nuances rougeâtres ou ocre dues à des oxydes de fer. Elle présente souvent une texture alvéolaire (petits trous ou cavités), ce qui lui donne un aspect rugueux et poreux.

Dans le Bois de la Hacquinière, elle peut apparaître plus claire (beige) en raison de l’érosion et de l’exposition aux éléments, contrastant avec les sols argileux environnants.

Composition de la meulière

Dureté de la meulière

(sur l’échelle de Mohs)

Extraction de la meulière

La meulière était extraite dans des carrières à ciel ouvert ou en galeries peu profondes, comme dans la vallée de Chevreuse (les Maulières notamment). Les blocs étaient taillés sur place pour former des meules ou des pierres de construction.

A Gif-sur-Yvette, il existait plusieurs types de carrières de grès et de meulière. Les Archives départementales de l’Essonne conservent des documents relatifs à ces carrières de meulière (1846-1847) et de grès (1828-1848) de la commune. En 1935, il subsistait encore une carrière de pierre à Gif-sur-Yvette, comme en témoigne une « plainte des habitants du lotissement du domaine de Gif contre l’exploitation de la carrière de pierre ».

L’argile

Le bois de la Hacquinière se caractérise par son sol argileux, de couleur marron à marron foncé lors des pluies, teinté de rouille selon sa composition à certains endroits. Lors des pluies hivernales, l’argile à faible perméabilité se compacte et retient l’eau remplissant les trous d’eau., tandis qu’elle se craquèle lors des journées chaudes ou estivales.

L’argile dans tous ses états

L’argile en bref

Un sol est dit argileux dès qu’il contient au moins 30% d’argile. Sec, il est plutôt doux au toucher, de part les fines particules qui le composent. Humide, il devient lourd et collant, du fait de l’agglomération des particules qui retiennent l’eau.

Sa couleur dépend de sa composition en oxydes de fer et de la matière organique.

L’argile du bois de la Hacquinière abrite la meulière dont l’exploitation au XIXe siècle a laissé des traces par la présence d’une multiplicité de tous secs ou d’eau.